三方を山に囲まれ、目の前には黒潮おどる熊野灘。

自然の恩恵を受け、尾鷲は昔から漁業・林業が発展してきたまちだ。降る雨は豊潤、その雨水は森の大地を縫って海に流れ込み、沿岸部は栄養分たっぷりの最高の漁場となっている。

そんな入り組んだ内湾と急峻なリアス式海岸による天然の良港は、日本有数の漁場として知られ、海の幸の条件が揃う。

それらの地形や気候が生かされ、大小の定置網漁業や刺網漁業に一本釣漁業、また底引き網のトロール船や遠洋・近海マグロはえ縄漁船と、漁法は多彩。水揚げされる魚種の数は200種以上におよんでいる。

そんな尾鷲の魚に惚れ込み、海から生まれるつながりを大切にする漁師と仲買がいる。

5月、行野浦の定置網漁船・丸友丸が、港を出たのは午前4時。「眠たいなあ」と、暗闇の海で舵を取る船頭の岩﨑貴宏さん。「朝行ったら網に魚が掛かっとんのやでな。定置網ってよお考えてあるよ」と漁場に向かう。海の際まで山が迫る急峻なリアス式海岸の天然礁に、種類豊富に魚が泳ぐ。定置網漁はそれらの回遊する魚の行く手をさえぎり、網に誘い込む。

港から40分で所有する網に到着。貴宏さんは船尾に移り、ロープを巻き上げ、指示を出す。「やぇれや、やぇれや」と網を起こしていくと、今日の獲物がしぶきを立てて跳ね上がる。乗組員はめまぐるしく動き、船上には緊迫した空気が流れる。網から大きなタモで寒庫へと移す作業はスピード命。瞬時に魚種や大きさ毎に仕分けし、たっぷりの氷水で冷やされる。ベテラン漁師でも、慌ててタモから魚が飛び出すことも。そんなときには「なんどしよん」と貴宏さんの声が上がる。寒庫に魚を打ち当てぬよう、また氷が充分かと気を配る貴宏さんの目つきはするどい。船員を統括し、操船から操業まですべてを指揮するのが船頭の役割だ。

貴宏さんは漁業体験の事業にも協力する。漁の見学を受け入れようと遊漁船業としても登録し、本業プラスで尾鷲の漁業を盛り上げる。

丸友丸が水揚げしたイワシは、青く銀色にウロコが光る。その鮮度は、漁場と港が近いこと、持ち帰るときの扱い、漁師の気配りがあってこそ保たれる。「余ってでもええで氷はよおけ積んでくよ。何おるかわからんでな。値段が倍になることもあるし」。重労働で荒々しい漁の作業には繊細な部分もあり、それは貴宏さんの気質そのもの。「今までは捕ってきて売るだけやったけど、仲買さんらと話しするうちに、おいしい状態で食べてもらいたいて思うようになって、なるべく傷つかんように気い付けとる。僕らが体張ってえらい目して捕ってきとる魚やよって、わかってもうて食べてもらえたら」。

大漁の時もあれば、不漁だってある。仲買の待つ港へ戻るときには、明日の漁を思い描いている。

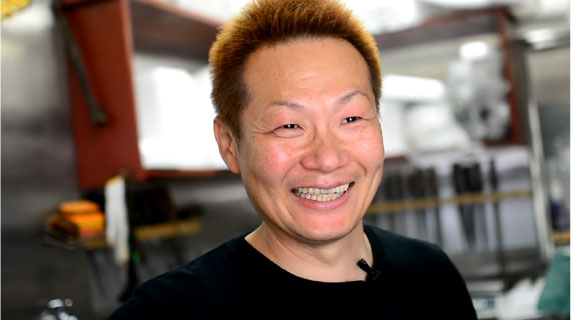

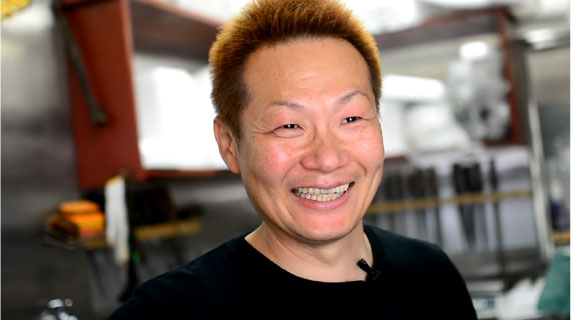

今朝仕入れて、その日のうちに売り捌く。岩崎魚店2代目、岩﨑肇さんの朝7時に始まるルーティンは、日課のようで毎日が同じではない。刻一刻と海の資源は変化し、昨日と同じ注文に応えるのは、容易ではない。「尾鷲はトロール船も水揚げするよって、深海の希少な魚があるし、エビも種類が多い。魚種豊富やて言われてるけど、年々減ってきいよるよって、僕らも困っとるんさ」。肇さんの言葉は海に対して忠実だ。

寡黙にトロ箱の前で、瞬時に判断し札を入れる。その先にあるのは、尾鷲の魚を待つ人々の顔。電話の着信は途絶えず、リクエストにこまめに応えようと、狙った魚を競り落とす。

濃密な朝の時間を終え、市場から戻ると、店には次から次へと飲食店や宿のあるじが訪れ、一気に活気が降りる。「ガスエビ、オニエビ、手長も、全部のエビ買うたよ」「今日のアジは最高に脂のっとる」と魚の前に立つ客に声を掛けながら、素早い包丁さばきで次々と魚を処理しつつ、そして県内外の客からの電話注文や発送作業を同時並行でこなしていく。競り同様に驚くほど仕事が早く、的確だ。それは鮮度命の魚ゆえ。母親の千鶴子さん、従業員の祐希くんとのやりとりは、一つの会話が終わる前に次の会話がはじまる。指示や判断は一瞬のうち。この連携も岩崎魚店のクオリティを保つ秘訣だ。

求められるものに応じることも、求められるものを掘り起こしていくことも、肇さんは大切にする。尾鷲漁港だけでなく、近在の魚市場へも車を走らせる。「いろいろと尾鷲の魚を紹介したいと思ってね。欲なのかな」。肇さん自身が売りたい、尾鷲の海があるのだ。

市場に通い25年。鍛えられた眼と経験で、魚の鮮度やおいしさを見分ける。肇さんは何より食べることが大好きで、食への興味も人一倍。おいしいと評判を聞けばどこにでも足を運ぶ。食材を追いかけ、魚を納める飲食店を訪ねることもしばしば。「使ってくれるお客さんとのやりとりがあってこその仕事」と繰り返す肇さん。探究心と誠実で確かな判断が、多くの信頼を得ている。

人・自然・地域・都市が共生する世界は豊かなものだという信念のもと、「食」を軸に、そういった世界を伝えていく、実現していくべく活動している。

生産者・消費者がお互いの世界を理解し、つながること。人々が五感を使ってその土地の自然環境感じることで、双方の信頼関係を築き、結びつきを深め、自然環境や食に取り巻く環境を持続可能なものにしようと努める。渋谷神山町のレストラン『Pignon」で料理勉強中。自身で生産地に足を運んだり、料理の勉強にも励む中、地域の食材を使った1日限りのポップアップレストラン「Rotable」をスタート。

Rotableの会場内、テーブルや装飾に協力。300年余りの歴史をもつ尾鷲林業に新たな市場開拓の必要性を感じ、地域の活性化に願いを込めて発足。端材や間伐材などを無垢の床材や壁材などの内装材として加工し、付加価値を高めて需要拡大を目指す。

尾鷲ヒノキ内装材加工協同組合の代表を務める楠英敏さん。現在修業中の息子さんが、来春には尾鷲に帰ってくるという。「アドバイスはするけど、好きにやらせよ思とる。わしらオヤジを説得するのに大変やったでなあ」と、二代目は屈託ない笑みを浮かべる。規模が大きく、機械化も進む楠製材の一番の強みは、時代のニーズに応えたものを提供しようとする英敏さんの志。「わしらがゆうとってもあかんのさ、若いモンにがんばってもらわんと」と、働き盛りの御年五十で、あっけらかんと話す。「山ぐらい持っとれ」と親は生まれくる子に、ひと山与えた時代が全盛期。尾鷲林業のバブル期も下降時期も肌で感じ取る世代の英敏さんは、日本農業遺産に認定された尾鷲ヒノキについて、「この機会を尾鷲のまちおこしにまで、つなげたらええんさ。違った価値を持たせなあかん。しかし商売やっとるでなあ、理想ばっかではあかんのじゃ」と頼もしく、大きく笑った。

母方の祖父が営む楠丑材木店で、25歳から働き始めた吉田侑生さん。長く続いた製材業を止めてしまうのはもったいないと、それまでは違った分野に勤めていたが、一転して材木の世界へ。価格も底を付いた時期であったため、「よお、入ってきたな」と周囲にはいわれたそうだ。かつては尾鷲に40軒ほどあった製材所も今や6軒。そんな林業が低迷する時代に仕事を始めたからこそ、侑生さんは動じない。「一本ものの需要がなくなったなら違うカタチで売ればいい。捨てられるかもしれない板も、買う人によって価値がつく」とフレキシブルに考える。尾鷲ヒノキは柔らかくて家具には不向きとされてきたが、知人の家具作家とともに「キズがついてもそれをアジにして、ヴィンテージ感覚のいいのができたんですよ」と新しい可能性を探っている。「木は廃れていかん、考え方次第で残っていける。力合わせてやっていかないと」と、木でつながる関係も大切にする。

幼い頃、ドラマで聞いた「尾鷲ヒノキ」という言葉に、父親の仕事を意識するようになった田中俊輔さん。曾祖父と祖父は木挽き職人、機械化が始まり祖父がはじめた製材業・田中木材店を継いでいる。修業時期は、原木から製品まで木の全てが集まる松阪木材で過ごしたが「『役物』と呼ぶいい材が集まるので、木の質を知れたこともよかったし、何より全国から買い手が訪れ、ネットワークもできました」と2年間を振り返る。山から消費者にわたるまで、材木には育てる、運ぶ、加工と専門の職があるが、今や関連産業は減少。「運送会社も減って、注文があっても届けられなかったり。軽トラで自分で行けるとこまでは行くんですが」と俊輔さん。高齢化の波に悩まされる中、全体での底上げに取り組み、伝統工芸・尾鷲わっぱなど、尾鷲ヒノキに携わるものが一体となってFSCの認定を受けている。年の離れた人との交流も田舎の強みと、さまざまにトライする。

故郷で地元出版社に勤め、伊勢志摩・東紀州の三重県南部に携わるうち、風習や祭りなど土地に根付くものに興味を持つ。07年フリーランスに。地域の人や食、自然を取材し、出版物や印刷物を編集・制作。業務はもっぱらローカル。懐深い紀伊半島のトリコ。